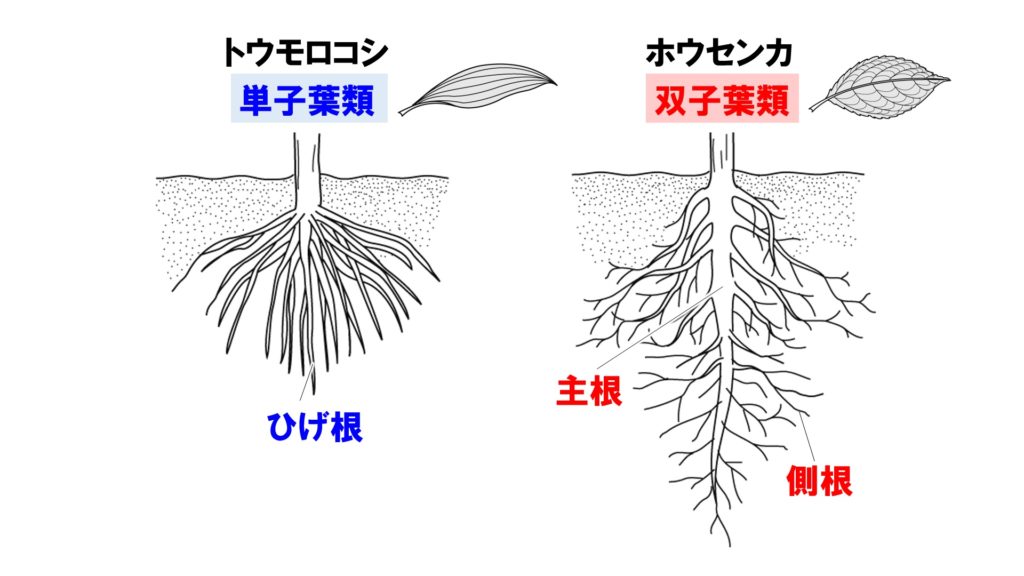

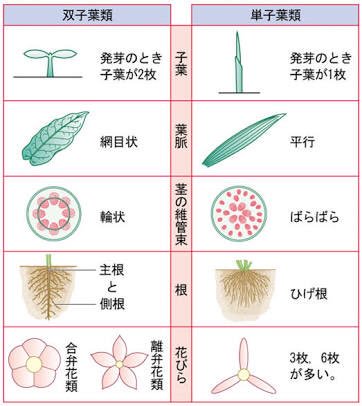

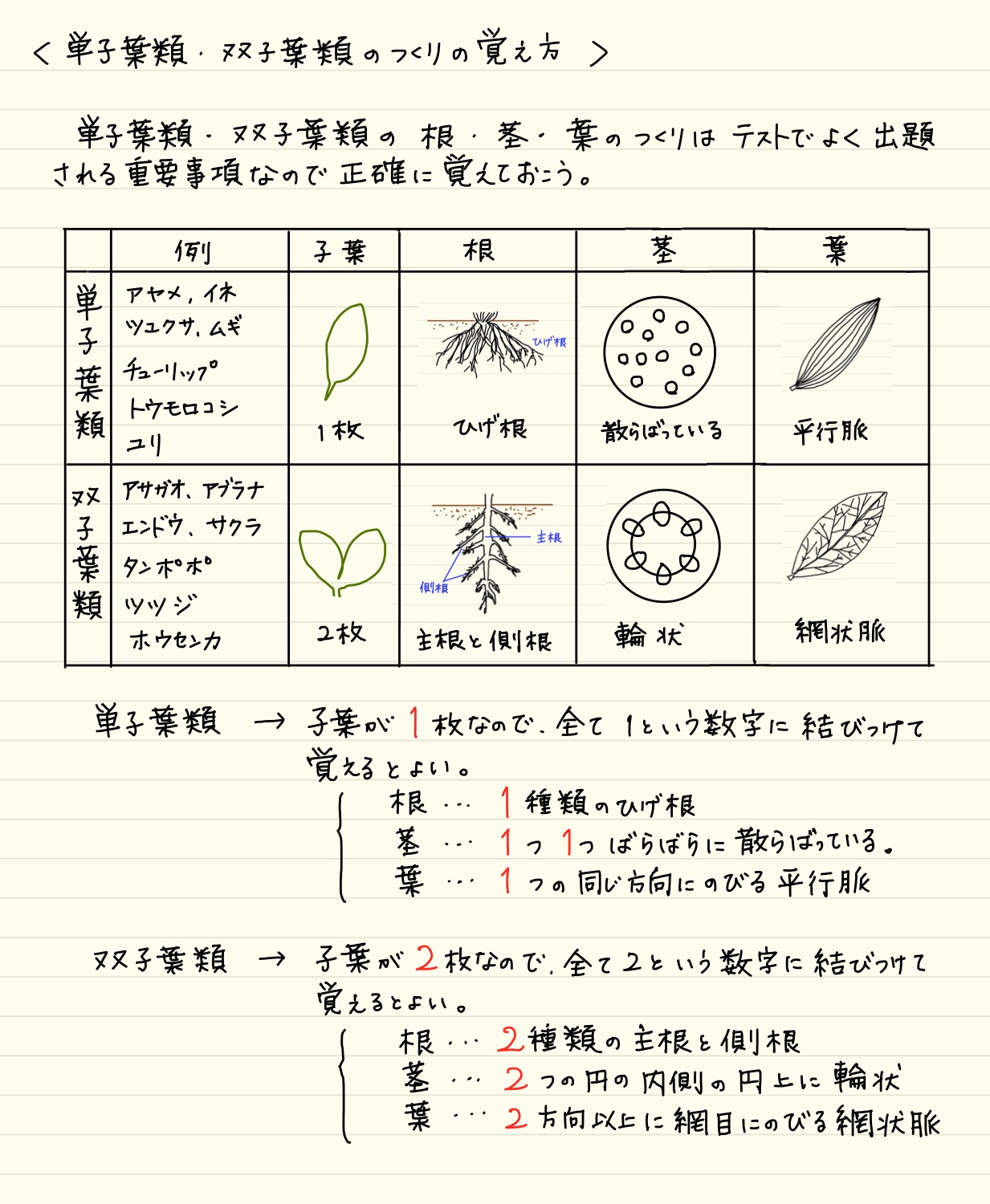

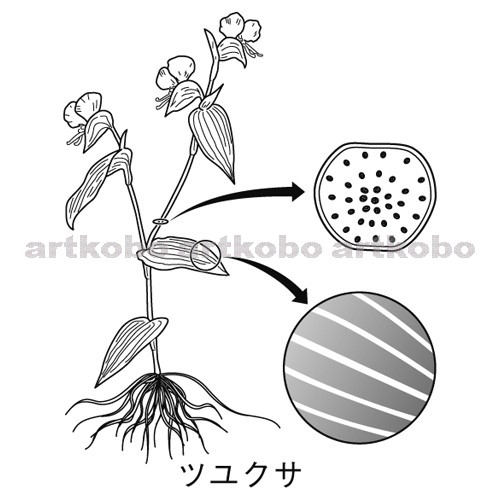

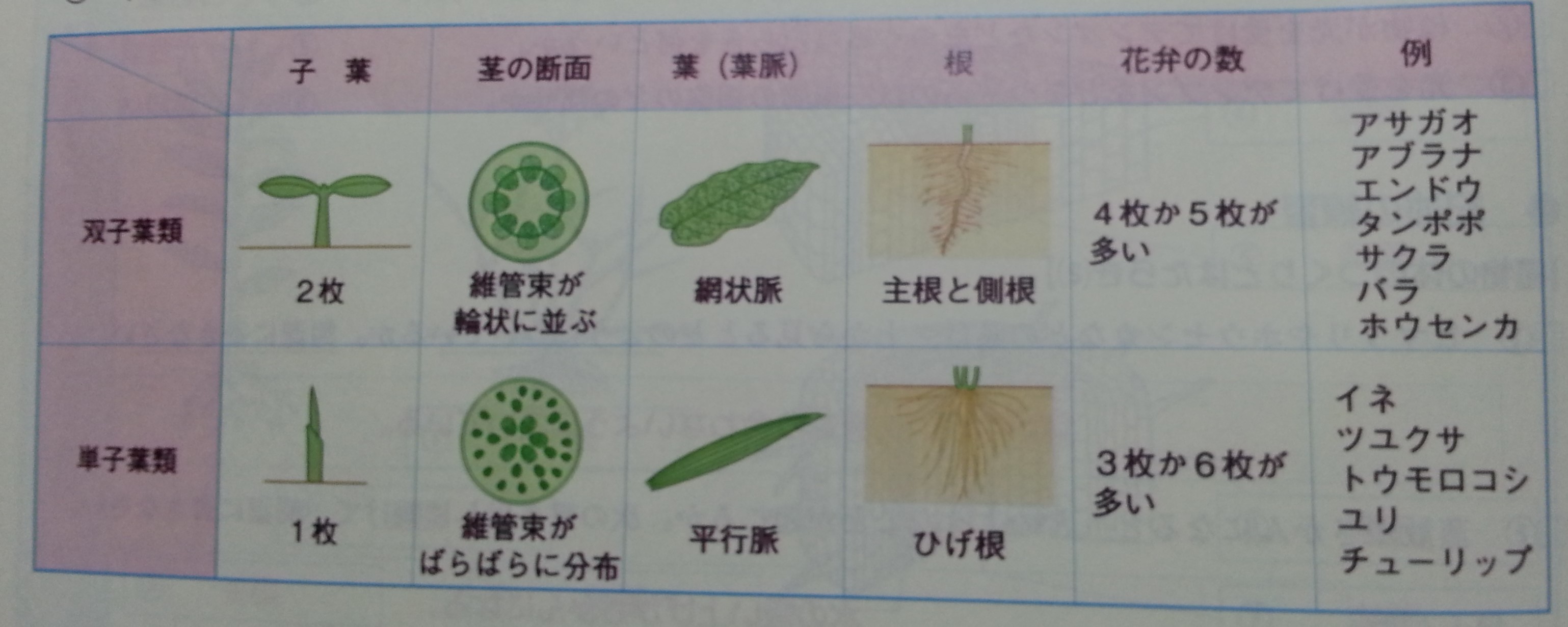

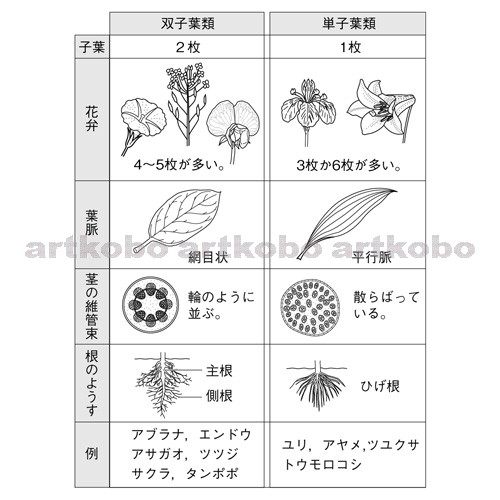

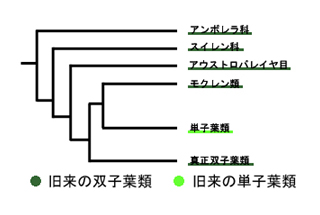

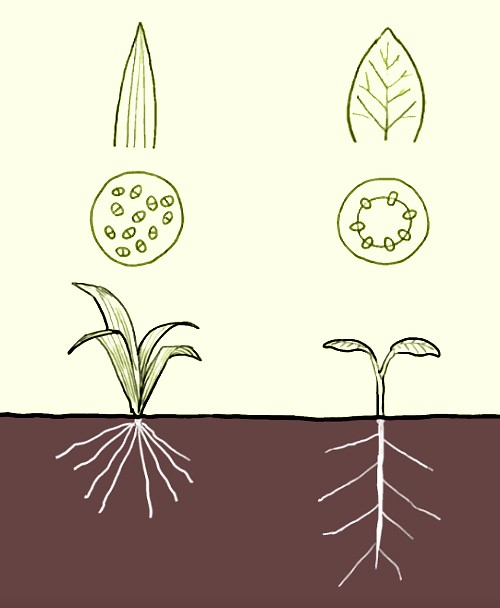

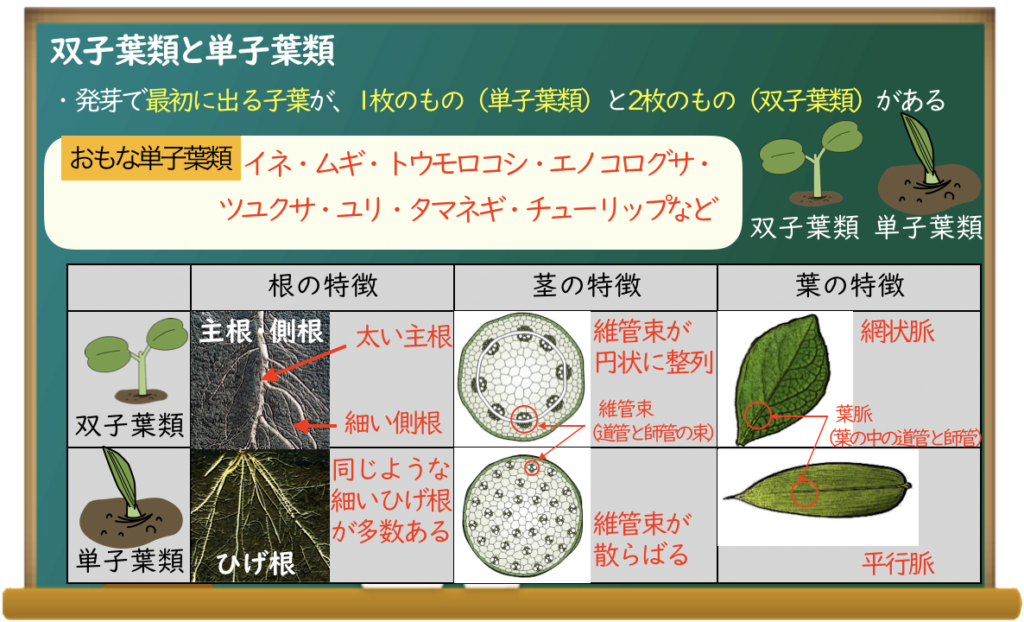

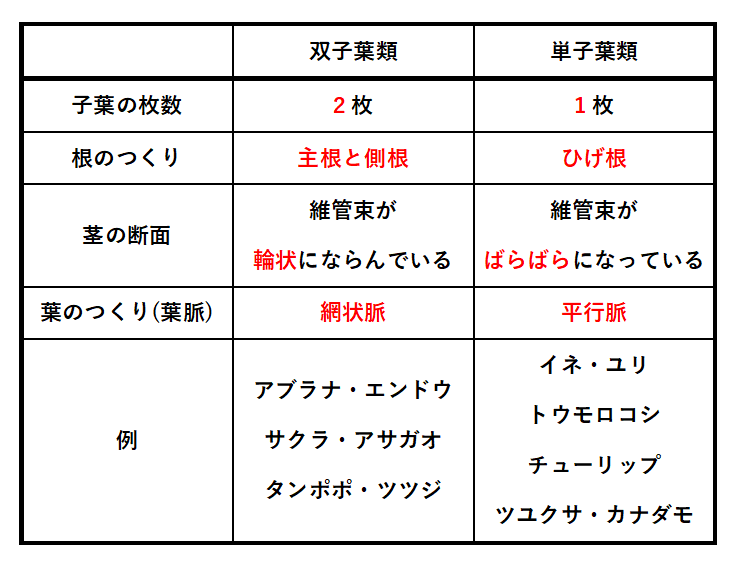

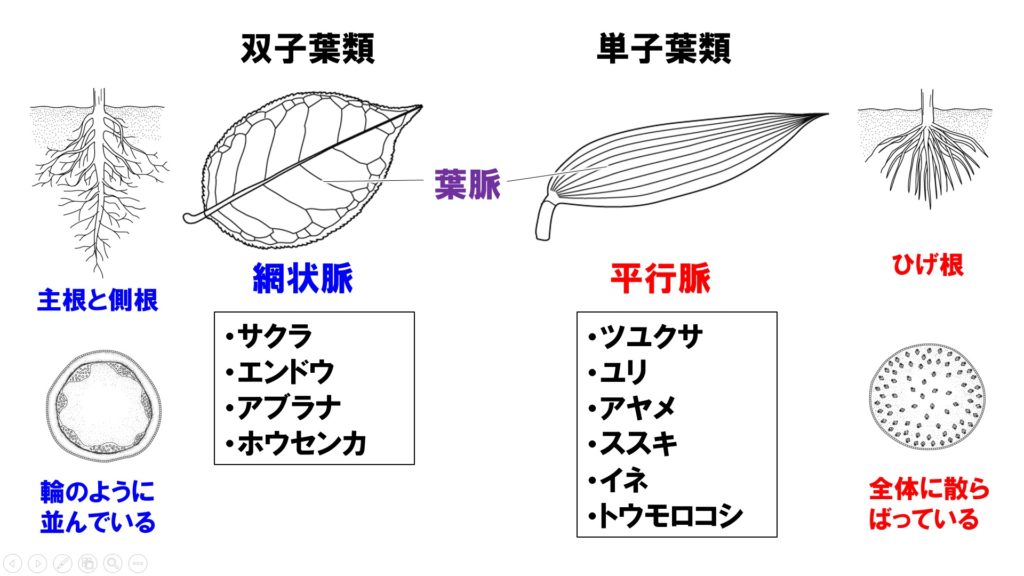

APG IV は、主に分子系統学に基づいた被子植物の分類体系であるAPG体系の第4版である 。 Angiosperm Phylogeny Groupから16年に発表されたもので、先行するAPG III (09年)から7年、最初のAPG体系 (1998年)から18年更新された体系である。 09年にはAPG IIIの発表とは別に、標本庫整備に必要な各科の順序を根 ひげ根 ひげ根 ツユクサ、イネ、ユリなどの 単子葉類 の根は太い根がなく、たくさんの細い根が広がっている。 このような根をひげ根という。 主根・側根 主根と側根 タンポポ、アブラナ、エンドウなど 双子葉類 では太い根を伸ばし、それから枝分かれして細い根が枝分かれしている。単子葉類では1枚,双子葉類では2枚の場合が多いが,双子葉類には1枚のものから数枚のものまで例外的な場合もある。 裸子植物では2~12枚と種によってさまざまであり, シダ植物 の第1葉は第2葉以後と基本的に変わらないうえ,休眠状態で種子の形をとら

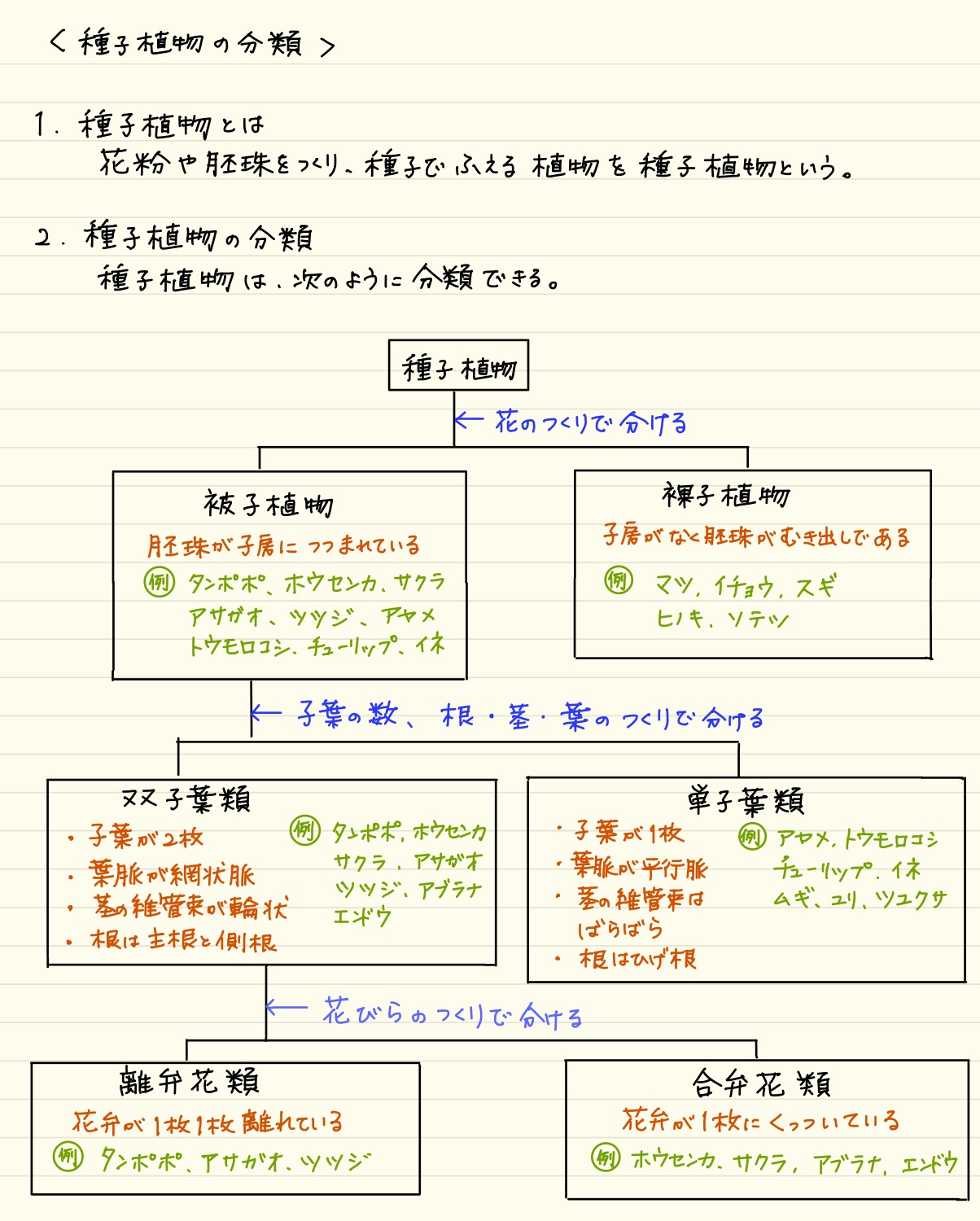

理科1年 植物 身近な生物 花のつくり 根茎葉 光合成 植物の分類 身近な生物 要点 身近な生物の観察 1 身近な生物の観察 タンポポ 日当たりのよい場所 ドクダミ 日当たりが悪くしめった場所 目的とするものだけを細くけずった鉛筆で影をつけず

ツユクサ 単子葉類 双子葉類

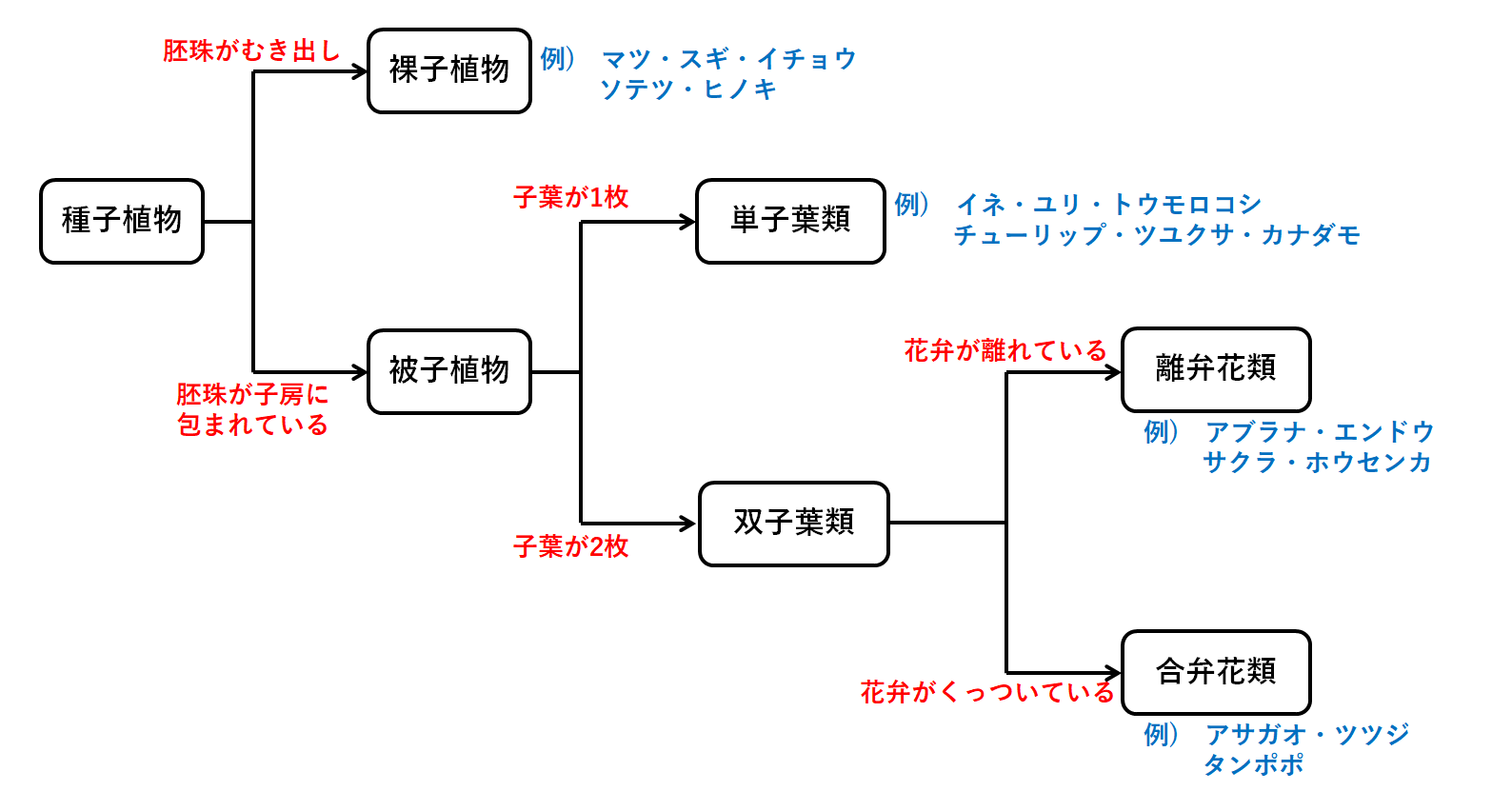

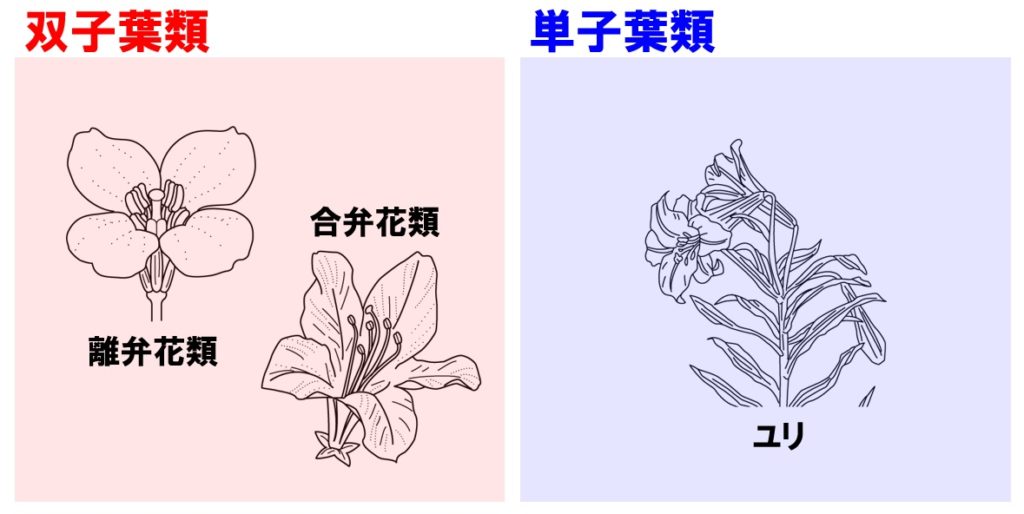

ツユクサ 単子葉類 双子葉類-単子葉類と双子葉類 単子葉類と双子葉類 問題 次の図は,種子をつくる植物について,その特徴をもとになかま分けしたものである。 ①,②に当てはまる数字をそれぞれ書け。 (北海道) 解答双子葉類と単子葉類の学習はここから(準備中) 3被子植物の分類 被子植物は、「 種子植物 」といって、種子をつくってなかまをふやす植物のグループに入るんだよ!

道ばたに見る夏から秋の草たち そのほかの単子葉植物

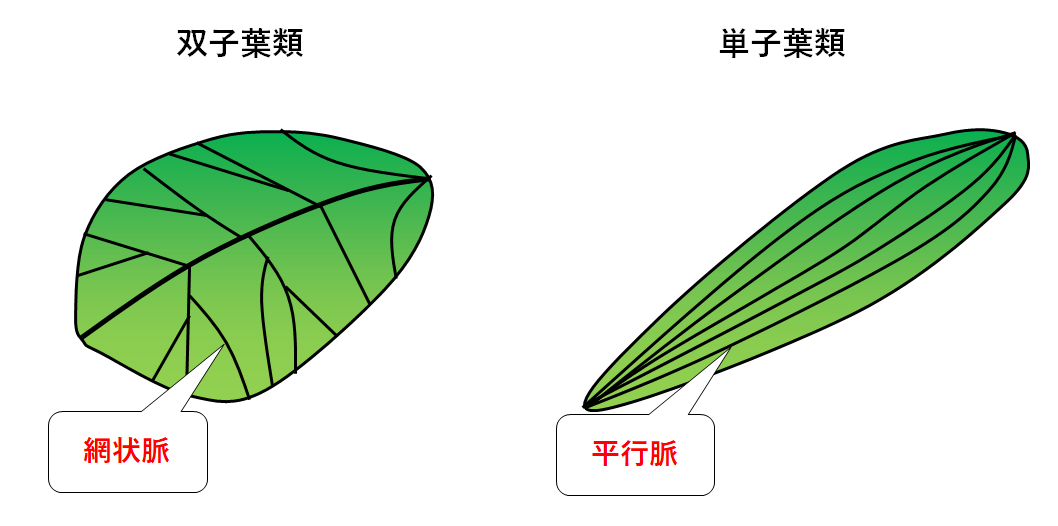

双子葉類 そうしようるい に分類する ことができる。よく出題される単子葉類と双子葉類の植物は次の 通りである。 単子葉類:トウモロコシ,ツユクサ,イネ,ユリ 双子葉類:アブラナ,サクラ,タンポポ,アサガオ,ツツジ,ホウセンカ,バラ,エンドウまた単子葉類では散在中心柱をもつため、葉隙がはっきりしない。 葉隙の数や葉隙ごとの葉跡数にはさまざまな変異が見られ、系統を反映した重要な形質であると考えられている。 2葉跡単隙性 (twotrace unilacunar) 1葉あたり葉隙1つ、葉跡2つのもの。維管束植物 双子葉・離弁花類 アブラナ科 オランダガラシ Nasturtium officinale 要注 国外 日本全国に広く分布. 維管束植物 双子葉・離弁花類 アブラナ科 ショカッサイ Orychophragmus violaceus 無し 国外 ほぼ全国 維管束植物 双子葉・離弁花類 アリノトウグサ科

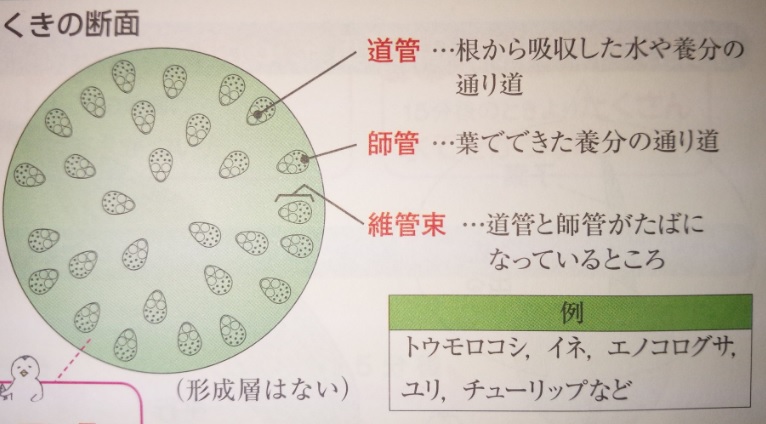

単子葉類 被子植物 のうちのひとつ。子葉が1枚、根は ひげ根 、葉脈は 平行脈 、茎の維管束はバラバラになっている。 例・・・ツユクサ、イネ、ユリ、トウモロコシ 合弁花類 双子葉類 のうち合弁花を持つ植物。 ツツジ、タンポポ、アサガオなど 離弁花類

ツユクサ

単子葉類と双子葉類の維管束の違い

ツユクサ 植物図鑑 すぐるホームページ

柏市立田中北小学校

ラブリーツユクサ 単子葉類 最高の花の画像

ムラサキツユクサ 紫露草

中1理科 根 茎のつくりの重要ポイント Pikuu

維管束の観察

5 植物の分類体系 3 Apg系

中学受験理科講座 植物のつくりとはたらき 2 根 茎 葉

ツユクサ 離弁花類 ツユクサは合弁花類ですか それとも離弁花類ですか 合弁花群 離弁花群 という区別をするのは 双子葉類についてのみ ツユクサ科は 単子葉類ですから そうした区別はしません

植物のなかま分け と ものの覚え方 Shun Ei Note

中1理科 双子葉類と単子葉類まとめ 子葉 葉脈 維管束 根の違い Irohabook

5分でわかる 双子葉類 単子葉類 理系ライターがわかりやすく説明 ページ 3 3 Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

押川 隼也 高校 大学受験対策 Pa Twitter 中1 理科 単子葉類 単子葉類は ススキ ユリ チューリップ トウモロコシ ツユクサ イネ 覚え方は 鈴木 ススキ ゆりちゃんの ユリ チューリップ もろに トウモロコシ くさ ツユクサ いね

2

単子葉類 双子葉類のつくりの覚え方 塾の質問箱

Web教材イラスト図版工房 種子をつくる植物のなかま

ミズアオイ科

種子植物の分類 塾の質問箱

ラブリーツユクサ 単子葉類 最高の花の画像

東洋紡 Fg 農業資材 出荷資材 無地 プラマーク 白1色 12号 代引不可 25 25 6000枚入 3箱 ボードン 穴無 代引不可 アグリズ店 230 340

中2生物 根 茎 葉のつくり 中学理科 ポイントまとめと整理

Apg系統図 F 01 被子植物全体 F 02a 原始的被子植物 F 02b モクレン類 F 02c モクレン類と 原始的単子葉植物 F 03 単子葉植物 F 04 単子葉植物 F 05 単子葉植物 F 06 ユリ目 F 07 アスパラガス目 F 08 ツユクサ類 F09 ヤシ目 F 10 ツユクサ目 F 11 ショウガ目 F 12

3

中1理科 双子葉類と単子葉類まとめ 子葉 葉脈 維管束 根の違い Irohabook

Web教材イラスト図版工房 R C2m 双子葉類と単子葉類の特徴 2

ツユクサの細胞に結晶が つゆくさ科 マイクロメートルの世界

ツユクサ 八丈植物公園 八丈ビジターセンター 自然公園へ行こう

2

単子葉植物 Wikipedia

ม 1 โน ตของ 理科 単子葉類と双子葉類の違い ช น Junior Clear

道ばたに見る夏から秋の草たち そのほかの単子葉植物

双子葉類と単子葉類の茎の共通点は何ですか Clear

F 03 単子葉植物 Monocots F 04 単子葉植物 初期 Monocots F 05 単子葉植物 Monocots F 06 ユリ目 Liliales F 07 アスパラガス目 Asparagales F 08 ツユクサ類 Commelinoids F 09 ヤシ目 Arecales F 10 ツユクサ目 Commelinales F 11 ショウガ目 Zingiberales F

被子植物 双子葉類 世界の花だより

かどやん 志学塾 中1理科 植物 被子植物 胚珠が子房に包まれている植物 単子葉類 子葉が1枚の植物 覚えておくべき 単子葉類 イネ トウモロコシ ユリ ツユクサ 見分けのポイントは葉脈が平行脈なので はっぱがシュっとしている 理科 中学

Q Tbn And9gct 35kfv9d7ygh4oc4jtszo6qjnmreds6b5l2hnc9nexql2pb0n Usqp Cau

理科 単子葉類 双子葉類の覚え方のコツ なるほど 塾講師が教える教え方のコツ

道ばたに見る夏から秋の草たち そのほかの単子葉植物

Web教材イラスト図版工房 R C2m 双子葉類と単子葉類の特徴 1

茎と根のつくりとはたらき

茎と根のつくりとはたらき

カロライナツユクサ 山と自然の雑学ノート

単子葉類と双子葉類の維管束の違い

中1生物 双子葉類 単子葉類の違いとは Youtube

中学受験の理科攻略 植物の分類 単子葉類と双子葉類 中学受験ナビ

単子葉類 ツユクサ目

ツユクサに胚珠はあるでしょうか ツユクサに 胚珠 はあ Yahoo 知恵袋

双子葉類 単子葉類 違い

ヤブミョウガ 被子植物門 Magnoliophyta 綱 単子葉植物綱 Liliopsida 目 ツユクサ目 Commelinales 科 ツユクサ科 Commelinaceae 属 ヤブミョウガ属 Pol Garden Oasis Planting Flowers Plants

維管束の観察

利用案内 情報 ホットニュース 08 06 15 国立科学博物館 National Museum Of Nature And Science Tokyo

中学受験の理科攻略 植物の分類 単子葉類と双子葉類 中学受験ナビ

理科1年 植物 身近な生物 花のつくり 根茎葉 光合成 植物の分類 身近な生物 要点 身近な生物の観察 1 身近な生物の観察 タンポポ 日当たりのよい場所 ドクダミ 日当たりが悪くしめった場所 目的とするものだけを細くけずった鉛筆で影をつけず

単子葉類と双子葉類単語カード Quizlet

単子葉類と双子葉類の覚え方 41 発達障害のこどもたちと過ごす毎日

Houmei Page Plant

中1理科 葉のつくりとはたらきのポイント Examee

2

Q Tbn And9gcss Fomzqjnxcwywk0cgch2uqorbosxsryf8s69igpiojjogra Usqp Cau

被子植物系統樹 植物分類がdna分類で一変する Hsnemuのブログ

ツユクサ

被子植物

単子葉類と双子葉類単語カード Quizlet

露草のxyo作戦 丹馬のきょうの1枚

2

単子葉植物 Monocotyledon Japaneseclass Jp

Houmei Page Plant

サトウキビは単子葉類 個太郎塾鶴瀬教室のブログ

急ぎでお願いします 次の植物は 双子葉類か単子葉類か解答お願 Yahoo 知恵袋

そよ風のなかで Plants Insects And Birds Near At Hand 11年8月

大人が学ぶ理科の授業 問題 ツユクサは単子葉類 双子葉類 田園調布の学習塾で楽しんで成績アップするブログ

双子葉類と単子葉類の歌

中1理科 種子植物の分類 ゴロ合わせによる覚え方 教えます たけのこ塾 勉強が苦手な中学生のやる気をのばす

理科1年 植物 身近な生物 花のつくり 根茎葉 光合成 植物の分類 身近な生物 要点 身近な生物の観察 1 身近な生物の観察 タンポポ 日当たりのよい場所 ドクダミ 日当たりが悪くしめった場所 目的とするものだけを細くけずった鉛筆で影をつけず

2

植物について 植物の分類

ケツユクサ 渡良瀬遊水地植物の会

5分でわかる 双子葉類 単子葉類 理系ライターがわかりやすく説明 ページ 3 3 Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

根 茎のつくりは 単子葉類 と 双子葉類 で分ける 中学受験 塾なし の勉強法

シロバナツユクサ 白花露草 山と自然の雑学ノート

2

高校入試 理科の 植物の種類 って ポイントを押さえて苦手克服 高校入試徹底対策ガイド

中1生物 種子植物のなかま その分類 中学理科 ポイントまとめと整理

100以上 ツユクサ 単子葉類 壁紙 春

ラブリーツユクサ 単子葉類 最高の花の画像

ツユクサ目 Wikipedia

中1生物 種子植物のなかま その分類 中学理科 ポイントまとめと整理

中1理科 植物の分類と覚え方 覚えるべき植物 Examee

Pdf 植物の分類の暗記ドリル 中学理科ポイントまとめと整理 オンラインショップ

里山の春 ハクモクレン

植物と水単語カード Quizlet

ラブリーツユクサ 単子葉類 最高の花の画像

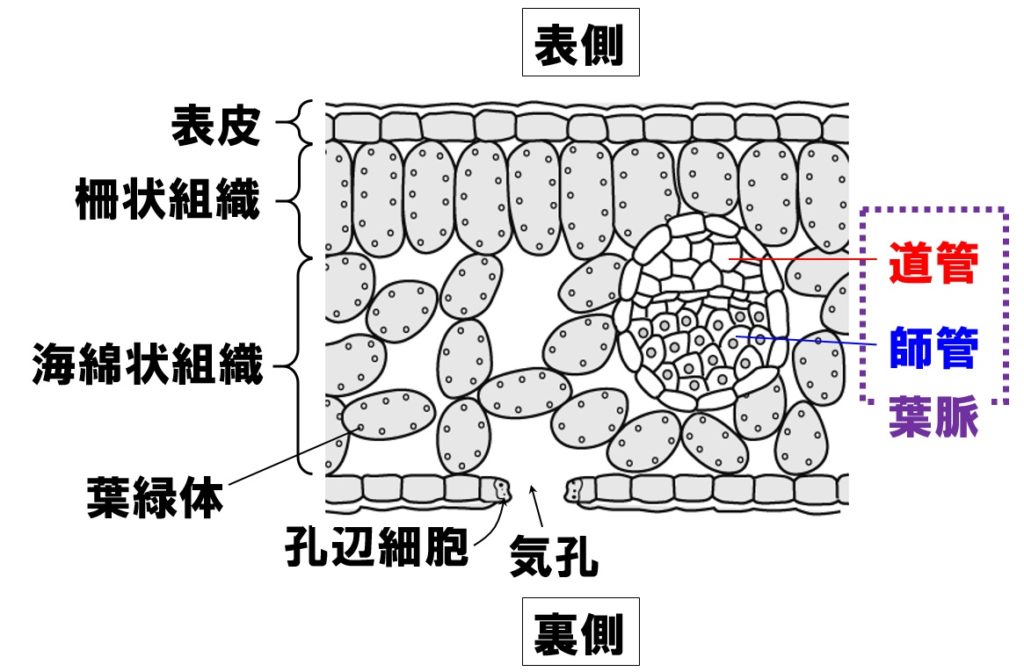

中1 理科 単元1 植物の生活と種類 葉緑体 植物に含まれる緑井の粒で主に この葉緑体で 光合成 という重要な仕事をしています この 光合成 を行うためには太陽の光が必要です 葉脈 と 維管束 維管束は 根から吸い上げた水分や養分を運ぶ管で

下の問題を教えて下さい Clear

中1理科 葉のつくりの重要ポイント Pikuu

ツユクサ 離弁花類 ツユクサは合弁花類ですか それとも離弁花類ですか 合弁花群 離弁花群 という区別をするのは 双子葉類についてのみ ツユクサ科は 単子葉類ですから そうした区別はしません

そよ風のなかで Plants Insects And Birds Near At Hand 11年8月

中学理科 写真で見る身のまわりの生物 植物 なるほどの素

2

ミズアオイ科

主根と側根 ひげ根 根毛の違いを解説

3

0 件のコメント:

コメントを投稿